海洋プラスチック回収技術

年間800万トン汚染への革新的対策

海洋プラスチック汚染の現状

海洋プラスチック汚染は地球規模の環境危機として認識され、年間800万トン以上のプラスチックが海洋に流出し続けています。この深刻な問題に対し、革新的な回収技術とAI技術の融合により、従来の手作業中心から自動化・効率化された大規模回収システムへの変革が進行中です。

太平洋ゴミベルトの実態

現在の海洋プラスチック汚染状況は、太平洋ゴミベルト(Great Pacific Garbage Patch)に代表される巨大プラスチック集積域の存在により象徴されています。面積は日本の約4倍に相当し、推定8万トンのプラスチックが蓄積。しかし真の問題は目に見えないマイクロプラスチックで、5mm以下の微細片が食物連鎖を通じて海洋生態系全体に影響を与えています。

人体への影響

世界保健機関(WHO)の調査では、飲料水や食品からもマイクロプラスチックが検出され、人体への影響が懸念されています。海洋から陸上への汚染物質循環により、地球全体の環境システムに深刻な影響を与えているのが現状です。

革新的回収技術

The Ocean Cleanupプロジェクト

The Ocean Cleanup プロジェクトは、受動的回収システムの先駆的事例として注目されています。海流を利用した巨大なU字型バリアシステムにより、プラスチックを自動的に集約・回収。2018年の初期システムから改良を重ね、現在は1回の作業で10トン以上のプラスチック回収を実現。AI予測システムにより海流パターンを分析し、最適な設置位置を決定することで回収効率を40%向上させています。

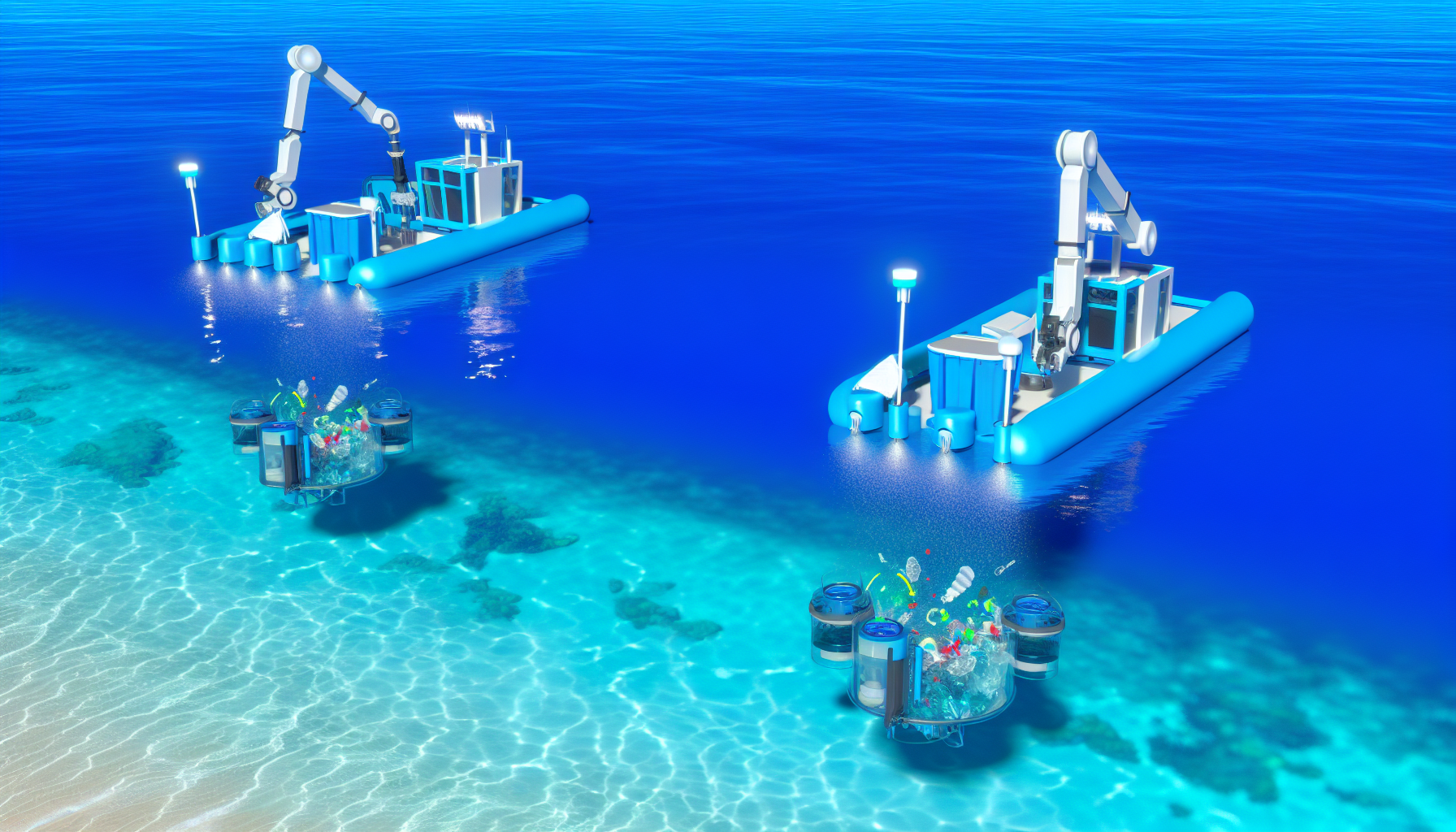

日本の水中ドローンシステム

日本のスタートアップ企業が開発する水中ドローンシステムは、海面下のプラスチック回収に特化した革新技術です。AI画像認識により水中のプラスチック片を自動識別し、ロボットアームで選択的回収を実行。魚類や海洋生物との誤認識率は1%以下を達成し、生態系への影響を最小限に抑制。GPS測位とソナー技術により水中での高精度ナビゲーションを実現し、従来困難だった深海でのプラスチック回収を可能にしています。

マイクロプラスチック回収技術

マイクロプラスチック回収技術では、バブルフローテーション法とAI制御の組み合わせが画期的な成果を上げています。微細気泡によりマイクロプラスチックを海面に浮上させ、AI制御のスキマーで選択的回収。プランクトンなど有益な海洋生物の混入率を従来の50%から5%以下に削減し、生態系保護と汚染除去を両立。処理能力は1時間あたり1万リットルの海水から95%以上のマイクロプラスチック除去を実現しています。

AI・衛星技術の活用

衛星による広域監視

衛星とAIを活用したプラスチック検出システムは、広域監視と効率的回収作戦立案の基盤技術です。ESAのSentinel-2衛星データとNASAのLandsat-8画像を組み合わせ、AIアルゴリズムが海面プラスチック分布をリアルタイムで解析。検出精度は85%を達成し、従来の船舶による目視調査と比較して調査範囲を1000倍に拡大。プラスチック集積域の動的変化を追跡し、最適な回収タイミングと作業エリアを予測します。

自律型海面清掃船

自律型海面清掃船(Autonomous Surface Vehicle, ASV)は、24時間無人運航による持続的清掃作業を実現する次世代技術です。太陽光パネルと風力発電による自給自足エネルギーシステムにより、数週間の連続作業が可能。AI航行システムは船舶交通や気象条件を考慮した最適航路を自動計画し、衝突回避と作業効率最大化を同時実現。1隻あたり月間100トンのプラスチック回収能力を有し、複数隻の協調作業により広域清掃を実行します。

リサイクル技術の革新

分離・リサイクル技術では、光学選別システムとAI材質識別により、回収したプラスチックの高精度分類を実現。近赤外分光分析とコンピュータビジョンを組み合わせ、PE、PP、PET、PS等の材質別分類精度95%以上を達成。塩分除去と品質評価を自動化し、海洋プラスチックから高品質リサイクル材料への再生を可能にしています。

経済性とビジネスモデル

コスト削減の実現

経済性分析では、AI最適化により回収コストを従来の半分以下に削減。回収プラスチックのリサイクル販売収入と組み合わせることで、大規模回収事業の経済的持続性を確立。国際炭素クレジット市場への参入により、環境貢献の経済価値化も進展。2030年までに回収事業が完全に自立採算化する見込みです。

循環経済モデル

回収されたプラスチックを原料とする製品製造により、海洋清掃から製品販売まで一貫した循環経済モデルが構築されています。アディダスの海洋プラスチック製スニーカー、パタゴニアのリサイクル製品など、ブランド企業との連携により付加価値の高い製品開発が進行。消費者の環境意識向上により、海洋プラスチック由来製品への需要が急増しています。

政府・企業の投資拡大

各国政府の海洋環境保護政策と企業のESG経営推進により、海洋プラスチック回収技術への投資が急拡大。EU、米国、日本で総額年間1000億円規模の政府投資が決定され、民間企業の研究開発・実証・商用化を支援。国際協力により途上国での技術普及も促進され、グローバルな課題解決に向けた取り組みが加速しています。

技術課題と解決策

海洋環境での技術的課題

海洋環境での技術実装には、塩分による腐食、波浪による機械的ストレス、通信制約、メンテナンス困難などの課題があります。これらに対し、耐腐食性材料の開発、冗長システム設計、衛星通信の活用、予防保全システムの導入により信頼性向上を図っています。

選別精度の向上

海洋生物とプラスチックの選別精度向上は最重要課題です。機械学習モデルの継続的改善により、魚類、クラゲ、海藻などとの識別精度を99%以上に向上。生体模倣センサーにより、生物由来の化学物質検出による選別支援も実用化されています。

スケールアップの戦略

技術実証から商用スケールへの拡大には、製造コスト削減、運用効率向上、メンテナンス体制構築が不可欠です。標準化・モジュール化により量産効果を実現し、IoT・AI技術により遠隔監視・制御システムを確立。国際的な技術移転により、各地域での現地製造・運用体制構築を推進しています。

将来展望と社会実装

2030年までの目標

2030年までに海洋プラスチック流出量を25%削減する国際目標達成に向け、技術革新と社会実装が加速しています。完全自動化システムの実用化により、年間1000万トンのプラスチック回収能力獲得を目標とし、マイクロプラスチック除去技術の革新により海洋生態系の健全性回復を実現します。

国際協力体制の構築

海洋プラスチック問題のグローバルな性質に対応するため、国際協力体制の構築が進んでいます。G20海洋プラスチック対策実施枠組み、UNEP海洋ごみパートナーシップなどの国際的枠組みにより、技術共有・資金調達・政策協調を推進。発展途上国での技術導入支援により、全球規模での解決を目指しています。

次世代技術の開発

量子センサーによる超高精度検出、生分解性プラスチック開発、海洋生物による分解技術など、次世代技術の研究開発が進行中です。これらの技術により、根本的な問題解決と予防的対策の両面からアプローチし、持続可能な海洋環境の実現を目指しています。